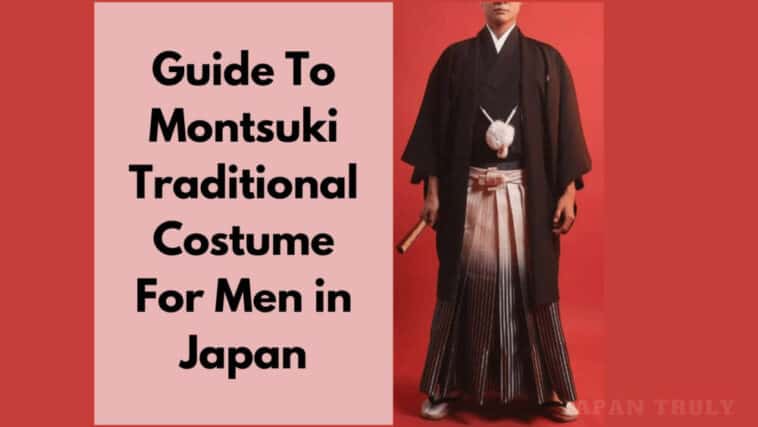

紋付袴の男性用衣装について、そのすべてをご紹介します。

日本の正装の真髄である紋付袴をご紹介します。

洗練されたシンプルさと象徴的な家紋が特徴的な紋付の着物は、威厳と文化的伝統を漂わせ、最も厳粛で儀式的な機会にのみ着用される。

ページ内容

紋付袴(男性用

紋付の意味

紋付とは、男性が特定の機会に着る家紋入りの着物の一種で、しっかりとした滑らかな生地で作られています。紋」は家紋、「突き」は服装を意味する。

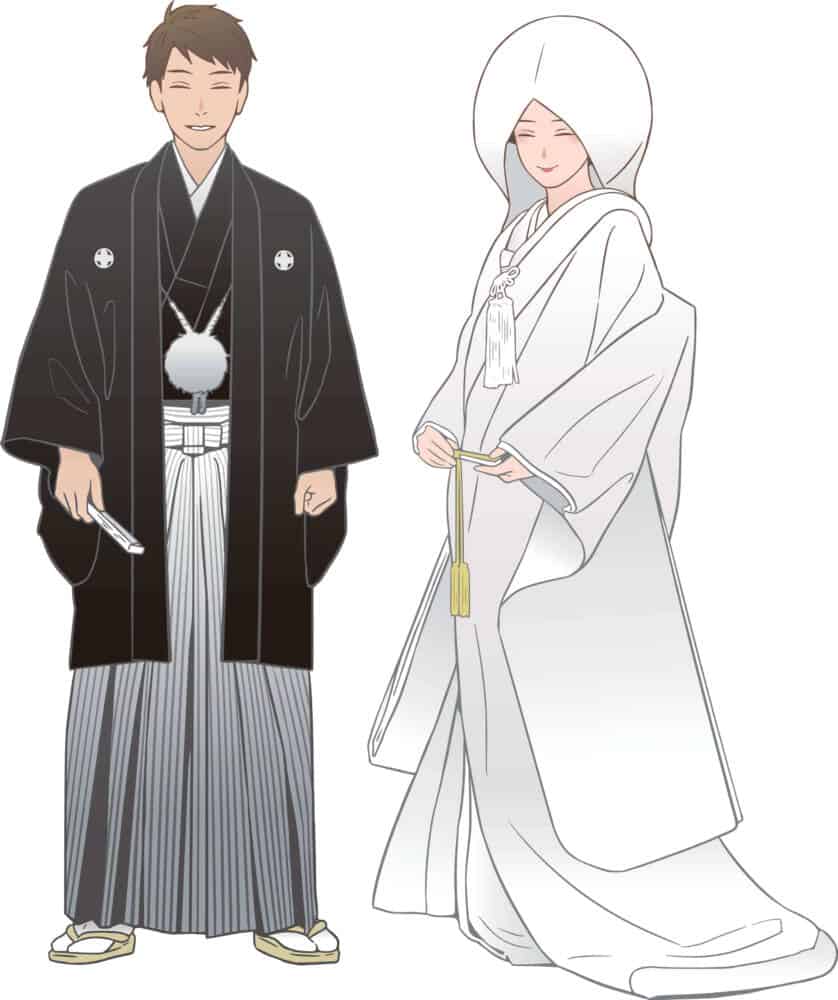

紋付羽織袴の別名で、男性の最もフォーマルな服装とされています。以下の組み合わせで構成される。

紋付きの長襦袢

袴(男性用プリーツスカート・分け目付き)と

紋付きの羽織。

紋付袴の由来。

江戸時代、武家社会で初めて紋付袴を着用する姿が見られた。当初は簡略化された正装であったものが、江戸時代中期には庶民の標準的な正装となった。

その後、明治時代に太政官布告で「黒紋付」が定められ、大流行となった。 羽織 きゅうくつぶくろ 五つの家紋が入った正装です。

紋付を第一礼装とする政令が定められて以来、現在では一般に和服の正装、衣服として認識されている。しかし、伝統的な宗教、芸能の世界では、必ずしも紋付を正式な服装とは考えていない。 羽織 袴フォーマル。

紋付の衣装には、一等賞以上の勲章を付けることができない規定になっていた。

江戸時代の武家社会では、大名が着る「直垂」「狩衣」「大門」、下級武士が着る「数寄者」など、身分によって装いが異なり、「直垂」「狩衣」「大門」「数寄者」「数寄者」「数寄者」「数寄者」「数寄者」と呼ばれた。

紋付袴 羽織 袴は燕尾服(最もフォーマルな洋装)より格下とされ、モーニングコートやフロックコート(2級洋装)に相当する。

江戸時代には羽織の下にどんな長襦袢を着てもよかったが、今は黒紋付が一般的である。

伝統的な着物を着た人々の姿を見ることができ 羽織 結納や命名式、葬儀など格式の高い場面で、胸元や袖、背中の左右に紋章を入れたコートを着ることが多いのです。

- 関連する 日本人が着物を着る理由

- 関連する 着物の種類

紋付袴の衣装はどのような内容ですか?

オフィシャルクレストマーク

紋付羽織袴は、羽二重という黒くて最高級の絹に、家紋を5つ入れたものです。五つが正式とはいえ、三つや四つの家紋でもいいんですよ。

黒紋付は黒紋付とも呼ばれ、最も正式な色と種類とされています。ただし、紋付はあくまでも衣装の一部であることに留意してください。

この紋付は、黒地に染め抜かれた紋を縫い付けて染めたものである。夏場は、紗や絽の羽織や長襦袢を着ることもあります。男性も黒以外の色の紋付を着用する。

三つ編み。

三つ編みは、腹の底の前で、房を掛けて結ぶ。フォーマルな場では、白の平編み込み、丸編み込み、その他の編み込みも使用される。

明治時代には、葬儀の際にグレー色の組紐を使用する習慣があった。

ベルト

角帯は男性が締める堅い帯

袴姿。

前述したように、男性が着用するプリーツスカートと分割されたフォーマルなスカートのことです。

袴スカートは、仙台平のような縞模様の絹織物で作られる。袴スカートは仙台平のような太い縞模様の絹織物で作られる。

足袋

日本製の数字入りソックスです。紋付は白足袋のみとなります 羽織 袴 のスタイルになります。

フットウェア

セッタは日本の伝統的なサンダルで、このスタイルには白い鼻緒が必要だ。

センス

扇子である。白地扇子は通常、着ている人が持つ。

紋付袴を着るタイミングは?

紋付羽織袴は、様々なシーンで着用することができます。

- 紋付羽織袴は、結婚式の際に、新郎、新婦の父や男性、その他のゲストが着用するものである。

- 葬儀の際、紋付羽織袴は黒とグレーの2色で着用します。羽織の色の組紐は通常白色です。

- 結納の際に。

- 襲名披露の時。例えば、落語家や噺家が襲名披露の際に紋付羽織袴を着用する。

- 大相撲の本場所に際して。上位二階級までの関取や力士は紋付羽織袴を正装します。また、審判の判定に異議を申し立てる審判委員も紋付羽織袴を着用する。

- 落語家が紋付羽織袴を着ることができるのは、二段の昇進をした後です。

紋付袴の着こなしは?

伝統的な紋付羽織袴は、そのスタイル、ユニークさ、伝統的な美学から、とても魅力的です。着物や紋付の衣装は、かなり厳格なルールがあります。

着物や紋付を右から左に巻くのは、その逆は亡くなった人に「遠慮」しているからです。体に沿うように、ロングスカートのように広がらないようにします。

- 両端を手前に引き、高さが同じになるようにします。

- 着物や紋付は、必ず左側を右側に重ねて巻く。

- 体の中心で、背中で折るようにしてください。

- 着物や紋付が再び開いてしまわないように、角帯を使用します。

- 着物や紋付は体に沿うようにし、スカートのように幅を広げて着ないようにしましょう。

- 羽織を紋付の上に置くと、格式が上がります。

- 袴を着るとき、いくつかの結び方があります。一文字は、蝶ネクタイのように背中の帯に巻き付ける準礼装的な結び方です。最もフォーマルな結び方は「十文字」で、シンプルな「角結び」でカジュアルに仕上げることもできます。

- 関連する 現代日本の着物ファッション

Montsuki: よくある質問

男性用と女性用の着物の違いは?

大きな違いは色にあります。男性の着物がグレーや黒、茶色などの微妙な色であるのに対し、女性の着物はピンクや赤、紫など鮮やかな色をしています。男性の着物が家紋のような強い柄であるのに対し、女性の着物は自然のものを刺繍で表現しています。

日本の伝統的な衣服には、どのような布が使われているのでしょうか?

通常、着物などの伝統的な衣服には、軽くてきらめく素材であることから、優れた絹織物や絹紡糸、羽二重絹などが使われることが多い。夏の着物には、青や白を基調としたカジュアルな木綿の生地が使われます。

紋付はどこで買えるの?

専門店やデパートで注文できる。長さ16フィート前後の一尺布として購入することもできるし、フォーマル用にレンタルしたり、中古品を購入することもできる。

結論から言うと

私は日本のすべてが大好きです。日本の文化や伝統的な服装について学ぶと、日本という国をより一層尊敬できるようになります。着物や伝統的な衣服は、まず日本の女性が着るものと考える人が多いのですが、男性も特別な日にはこのような衣服を着ることを常に理解しておくことが大切です。

紳士やフォーマルな場面に出席する男性は、素材の良い紋付袴を着用します。

いずれにしても、伝統的な儀式や特別な機会に着用することが多い。この紋付という日本の服装についてどう思いますか?すでにご存知でしたか?この記事を楽しんで読んでいただけたら幸いです。

関連記事