日本の新年を家族で正しく祝うために。ここでは、日本のお正月に欠かせない 日本のお正月の家庭の風習覚えておくべきこと

日本のお正月は、伝統と家族に深く根ざした時期である。

家の掃除や飾り付けから、象徴的な儀式に参加したり、特別な料理を楽しんだり、この祝日には日本の文化や価値観を反映する習慣が豊富にある。日本の家庭で大切にされてきた伝統の意味を探ってみよう。

日本が好きで、日本が好きでたまらないなら 日本の新年 家族の伝統を守るために、このガイドをご活用ください。

ここでは、日本人がどのように新年を迎えるのか、順を追って説明します。

ページ内容

知っておきたい日本のお正月の風習

ねんまつねんねこ、としこし、しんねん

この言葉に戸惑いましたか?これは完全に理解できます。これらの言葉を聞くと非常に混乱しますが、心配しないでください。私がお手伝いします。

年忘れ」とは、「年末年始」のこと。この言葉は、一年のうちで忙しく、時間のない時期を表しています。

仕事ばかりでストレスがたまる一方、新しい年を迎え、その時間を友人や家族とどう過ごすか、楽しみな時期でもあります。

日付で見ると、進行中の年の最後の日と新しい年の始まりの日をカバーしています。

- 関連する 日本の年賀状ガイド

- 関連する 新年の縁起物「お守り」ガイド

- 関連する おせち料理:日本のお正月料理に隠された秘密

年越しは「年を越す」という意味で、毎年年末にやってくる行事や風習を指す言葉です。

新年とは「新しい年」という意味で、1月4日にみんなが仕事に戻る前に行われるすべてのお祝いやお祭りのことを指します。

日本の正月休みは12月29日から始まり、1月3日まで祝われる。

日本では一年のうちで最も陽気な季節で、大切な人たちと笑い、楽しみ、喜びを分かち合うことができます。

関連する 成人の日を祝う会

日本における念珠と押子の伝統

ここでは、日本のお正月行事の中で、最もユニークな伝統行事を紹介します。

秋田県にしろ島根県にしろ、日本にいれば少なくともこれらの伝統行事の半分を祝うことになる。

これらの伝統は、ホリデーが終わらないことを願わせるものばかりです。

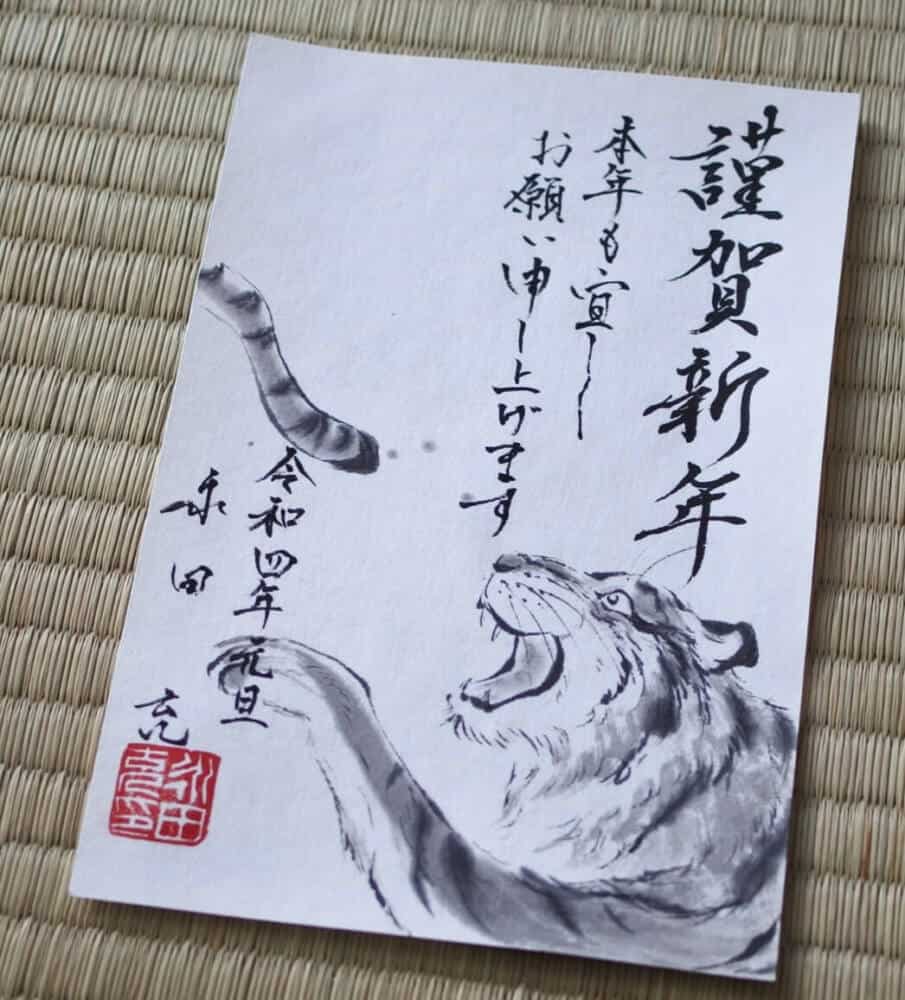

年賀状

日本では、12月の初めから年賀状をそろえ始めます。

クリスマスツリーが飾られる前から、その準備は始まっているのです。日本では「年賀状」という特別なハガキを使う。

このハガキは特に年賀状にしか使われません。

12月25日までに投函していただければ、1月1日、遅くとも1月3日にはお手元に届きます。

欧米では、クリスマスカードが使われています。日本では、このクリスマスカードの代わりに、年賀状と呼ばれるはがきが使われます。

これらのポストカードは、友人、家族、親戚、同僚とのつながりを維持するための方法です。これらのポストカードで、少なくとも年に一度、あなたの愛する人に愛を伝えることができるのです。

このポストカードには、特別な機能がついています。年賀状と呼ばれる、はがきの下に書かれた数字です。

この特別な数字を使って、賞品や現金が当たるかもしれません。

当選した番号は、1月中旬に日本郵政のホームページで一斉に発表される。

このハガキが届いた方は、当選したかどうか、ホームページでご確認ください。

関連する 日本のハロウィンお盆のご案内

羽子板デコレーション

日本には「羽根つき」と呼ばれるバドミントンがあり、長方形の木製のパドルを使ってプレイする日本の伝統的なゲームである。

この木の櫂を「羽子板」という。最近では、羽子板は正月の伝統的な飾り物として使われている。

魔除けの効果があるとされる伝統的な装飾品です。

バドミントンのバットがバドミントンの羽根に当たるように、この装飾品も邪悪なものを打ち払うという理屈です。

パドルは非常に美しく、見た目も素晴らしいです。絹や木、和紙で作られた立体的な模型が飾られています。

伝統的な演劇によく登場する顔を模した3Dモデルです。芸者さんや歌舞伎役者さん、お相撲さんなどのお顔も表現できます。

関連する こどもにほ」ガイド:日本のこどもの日

大小路

もう一つ、日本独特のお正月を祝う風習として、「お雑煮」というものがあります。

日本版「スプリング・クリーニング」です。新しい年を迎えるために、家族総出で家の中をきれいにする習慣です。

この伝統は、通常、1年の最後の週末に行われる。これは、新年を清々しく迎えるために行われる。

お正月かざり

家の中がすっかりきれいになると、日本では「お正月飾り」と呼ばれる正月用の飾りつけを始める。

飾りは、竹3本と松の葉数枚、餅2段、ミカンを乗せた餅、正月用のリースです。

また、これらの装飾を完成させるタイミングにも気を配ることが非常に重要です。

日本では、大晦日に慌てて飾り付けをして完成させると、神様が怒ってしまうので、縁起が悪いとされているんです。

大晦日に飾り付けを済ませる行為を「一夜飾り」という。

伝統的に、これらの飾りは大晦日のかなり前に完成させる必要があります。

曽我利吉

部屋の片付けや飾り付けを終え、いよいよお祭りが始まると、家庭では「通し蕎麦」という伝統的な料理が作られます。

長い蕎麦は、日本の伝統の中で特別な象徴性を持っている。この麺には、緻密で細やかな配慮に満ちた長寿を願う一般的な願いが込められている。

蕎麦のトッピングは、地域によって異なります。東京では、長寿を意味する海老をトッピングするのが一般的だ。

また、蕎麦にはもう一つ特別な意味があります。それは、前の年に経験したすべてのことを手放すということです。

麺をすするということは、今までのことをすべて忘れて前に進むということです。

じょうやのかね

除夜の鐘は、寺や神社にある大きな鐘のこと。

この鐘は大晦日の午前0時に鳴らされ、新たな門出の象徴とされています。

この鐘を鳴らすのは、寺社の神主さんで、何千人もの参拝者の前で行われる。

初詣

これは、新しい年の初めの日に寺社に参拝する習慣です。

この伝統は、幸運を呼び込むために行われます。人々は長い列を作って新年の祈りを捧げます。また、絵馬と呼ばれる木の板に願い事を書きます。

初日の出

日本では、初日の出とは、その年の最初の日の出を指す。日本では歳神様を新年の神様とし、初日の出とともに歳神様がやってくると信じられている。

昔の日本では、前年の豊作や無病息災を祈願していた。現在では、豊作や無病息災だけでなく、他の願い事も祈願するようになった。この伝統は、明治時代にまでさかのぼる。

初日の出は、日本古来の宗教である神道に由来している。神道では、初日の出とともに年神様が現れ、幸福や繁栄、無病息災を授けるとされている。

初志貫徹を楽しむために行くべき場所として人気なのが神奈川県の江ノ島です。

大洗磯崎神社鳥居(茨城)、高尾山(東京)、河口湖(山梨)、東京タワー(東京)。

おせち料理

これは特別な食事で、朝食、昼食、夕食のいずれかになります。

家庭や住んでいる地区によって異なります。この特別な食事は、通常、正月三が日の間だけ食べられます。

最初の3日間は、家の女性たちが台所でこの特別食を作るのに多くの時間を費やします。通常、最後の2、3日ですべてを準備し、調理します。

この特別な食事は、どれも何かを象徴するもので、深い意味がある。例えば、エビは不老長寿のために食べます。

同様に、甘栗は富貴、数の子は子宝に恵まれるということです。

お雑煮

お雑煮は、出汁やスープに焼き餅を入れた正月用の伝統的な朝食です。

お雑煮に使う出汁は、家庭や地域によって異なります。残念ながら、この朝ごはんのために、日本では毎年何人もの死傷者が出ている。

この犠牲者は、通常、餅を喉に詰まらせて亡くなる高齢者に見受けられる。

もし食べるなら、好ましくない状況を防ぐために、とてもゆっくりと噛んで食べるようにしましょう。

ハマヤを購入する

浜屋とは、破魔矢のこと。お寺や神社で購入する小さな木の矢のことです。

この木製の矢を買うと、その年に幸運が訪れると信じられている。

おみくじ

子供の頃(私のような場合は大人)、誰もがフォーチュンクッキーを食べたことがあると思います。日本にはそんなおみくじを買う習慣があります。

おみくじは、神社やお寺で買うことができる小さな短冊に書かれたおみくじです。

最高のおみくじを「大吉」、最悪のおみくじを「凶」といいます。これらのおみくじは、巻いたり折ったりして利用できることが多いです。

これはサスペンスです。たまたま悪いおみくじに出会ったら、利き手の少ないほうの手で、そのおみくじをロット専用の柵に結びつけます。

そうすることで悪運を断ち切ることができるとされています。

オトシダマ

おとしだまとは、1月1日に封筒に入れた現金を子供たちに渡す習慣のことである。大人でもできることもありますが、私が子供の頃は、子供しかできませんでした。

お正月に子供たちに贈る「お年玉」は、神道の「歳神(としがみ)」に捧げるもので、日本の民話に由来すると言われています。

七草がゆ

正月7日、日本人は「七草がゆ」という特別なお粥を作る。

このお粥は、胃を落ち着かせ、激しい飲食の後に感じる重苦しさを和らげてくれるのです。

お粥は7種類のハーブとあっさりしたスープで構成されています。

日本の家庭では、新年を清々しく迎えるために、どんなことをしているのでしょうか。

日本の家庭でよく行われるのが、家族全員で家の中を大掃除する「大掃除」。これは日本版スプリング・クリーニングと言えるでしょう。普段あまり掃除しないところや、見落としているところも含めて徹底的に掃除する。12月下旬に行うのが一般的です。その他にも、おせち料理の準備など、家族全員で新年を迎える準備をします。

新しい年に向けての伝統!

以上が、日本のお正月に行われている最もユニークな伝統の数々でした。いかがでしたでしょうか。

私はこの正月休みに日本に行って、これらのことを体験したかったのですが、皆さんもきっと同じ気持ちでしょう。

さて、新年のご予定はいかがでしょうか?