おふだ、通称「おまもり」は、日本のお寺や神社に行ったときにもらうお守りです。そしてここでは、お守りとは何か、どこで手に入るのかをご紹介します。

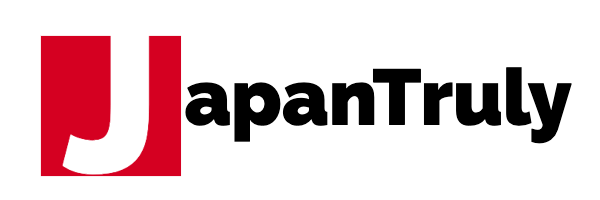

お守りは、幸運をもたらすとされ、古くから人々に親しまれてきた日本の伝統的なお守りです。この美しいお守りは、日本各地で見ることができます。

この記事では、ユニークなお土産をお探しの旅行者の方にも、日本文化に興味のある方にも、「お守り」がどこにあるのか、その意味をご紹介します。

お寺によって、おふだの種類は様々で、デザインや内容も異なります。

ページ内容

大森とおふだはどこにある?

神社

神社は、「お守り」を見つけるための主要な場所のひとつです。神社は日本全国にあり、様々な神々を祀っている聖地です。神社では、境内の売店などでお守りを購入することができます。

各神社では、合格祈願や旅行安全、健康祈願など、特定のご利益にちなんだユニークなお守りが用意されていることが多い。

仏教寺院

お寺もまた、お守りを見つけるのによく使われる場所のひとつです。神社が神道と結びついているのに対し、お寺は仏教に深く根ざしています。

多くの寺院では、厄除けや恋愛成就、財運アップなど、独自のお守りを用意しています。お寺のお守り屋さんや売店では、お寺の維持や活動を支援するために、これらのお守りを参拝者に販売しているのが一般的です。

トラディショナルマーケット

特に東京の浅草や京都の錦市場など、伝統的な市場を探検すると、日本の手工芸品や文化財を扱うお店がたくさんあります。

このような市場では、お守りを販売しているお店が多いので、様々なデザインや用途のものを見ることができます。購入の際には、お守りの真贋や品質を確認することをお忘れなく。

オマモリスペシャルティストア

より充実したお守りを求めるなら、専門店がおすすめです。これらの店では、さまざまなニーズに対応したお守りを取り揃えています。

主要都市、特に東京の原宿や京都の祇園などの人気エリアで見つけることができます。これらの店には、それぞれのお守りの意味や使い方を説明できる専門家がいることが多い。

おふだ」「おまもり」とは?

アン おふだ は、日本のお守りで、紙でできています。家の壁に貼ることで、神霊を呼び込み、家族全員の安全を確保するのが一般的です。

コレクターは、切手を集めるようにお守りを集めることに夢中になり、羊皮紙に書かれていることを見落としてしまうことがあります。

"おふだ "とは?

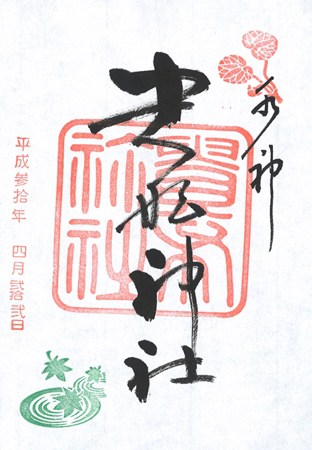

その神社に参拝した証であるシンプルな看板です。B6サイズの和紙に神社の名前が書かれており、そこには朱色のマークが入っている。

ofudaとomamoriの違いは何ですか?

おふだ」と「お守り」は、どちらも日本の伝統的な宗教用品ですが、その用途は異なり、特徴も異なります:

おふだ

- 意味・目的:おふだとは、神社や仏閣で発行されるお札のことで、「神札」とも呼ばれます。神や霊的な存在を具現化したものと考えられている。

- 配置についてお札は通常、家庭や会社、車などに飾ったり、祀ったりするものです。木やプラスチックの小さな枠に入れられ、丁寧な場所に置かれることが多い。

- 祝福と保護おふだは、置かれた場所に祝福をもたらし、悪霊を追い払い、霊的な保護をもたらすと信じられています。おふだは、参拝者と神をつなぐものと考えられています。

- 特定の神々お札は、発行する神社や寺院によって、特定の神や仏教の人物と結びついていることが多い。例えば、お札は幸運、繁栄、健康を司る特定の神や女神に奉納されることがあります。

オマモリです:

- 意味・目的:お守りは、「護符」「お守り」と訳され、祈りや祝福を込めた小さな布製の袋のことです。神社や仏閣で作られ、販売されることが一般的です。

- 携帯性:お守り」は、財布に入れたり、バッグやキーホルダーにぶら下げたりと、持ち歩くことを前提にデザインされています。また、コンパクトなサイズなので、常に身近に置いておくことができます。

- パーソナライズされたお守り:お守りは、特定のニーズや願望に対応するためにカスタマイズされます。事故や病気、災難、学業成就など、さまざまな形で身を守ることができる。お守りには、そのお守りが象徴する神や仏にまつわる特定の目的があります。

- 期間限定です:お守りには有効期限があり、通常は購入から1年です。新しいお守りを手に入れる前に、古いお守りを神社やお寺に返却し、適切に処分するのが一般的です。この行為は、加護と保護の更新を象徴しています。

つまり、「お札」は飾ったり祀ったりする神聖なお札であり、「お守り」は個人的な祈りや祝福を込めた携帯用の布袋で、身を守るために持ち歩くものです。

おふだは特定の神と結びついて特定の地域を霊的に保護するものであり、おまもりは個人のニーズや願望に限定して対応するものです。

オマモリの主な6つの種類とは?

日本で一般的に見られるオマモリは、主に6種類です:

- 交通安全(こうつうあんぜん): 交通安全や旅の安全を祈願する「交通安全お守り」。車内に飾られたり、旅の安全を願う人が持っていたりすることが多いようです。

- 商売繁盛(しょうばいはんじょう): 商売繁盛、成功の象徴とされる「菖蒲・半夏生(しょうばいはんげしょう)」。経営者、起業家、経済的安定を求める人に人気があります。

- 学業成就(がくぎょうじょうじゅ): 学業成就おまもりは、学業成就・達成を目的としたおまもりです。学生やその家族が、成績や学業成就を願って購入することが多い。

- 厄除け(やくよけ)です: 厄除けお守り」は、災難や悪霊、厄を払うためのものです。厄除けお守りは、災難や厄災を防ぎ、幸福をもたらすと信じられています。

- 縁結び(えんむすび): 縁結びのお守りは、恋愛、人間関係、結婚に関連しています。ロマンチックなつながりや、調和のとれたパートナーシップ、幸せな結婚を求める人に好まれることが多いようです。

- ビョウキヤク(病気厄):厄除けお守りは、健康や幸福に焦点を当てたものです。病気から身を守りたい、病気を治したい、健康でありたいと願う人々が購入する。

以上、大きく分けて6種類のお守りがありますが、神社やお寺の慣習によって、特定の目的や加護に特化したお守りが存在することも知っておいてください。

オマモリの種類は多岐にわたり、個人の様々なニーズや欲求に応えることができます。

おふだやおまもりの歴史は?

歴史はあまりはっきりしていません。もともとは江戸時代以降、四方八方などの巡礼の際に経典を写したものが始まりと言われています。また、支払いのサインとも言われています。

ソースは古くからあります。 鎌倉時代.

一般の人々が神社に参拝するようになると、おふだやお守りは、神社に参拝したことを証明するものとなりました。年代には 明治時代そして、おふだは神社では当たり前のものになりました。

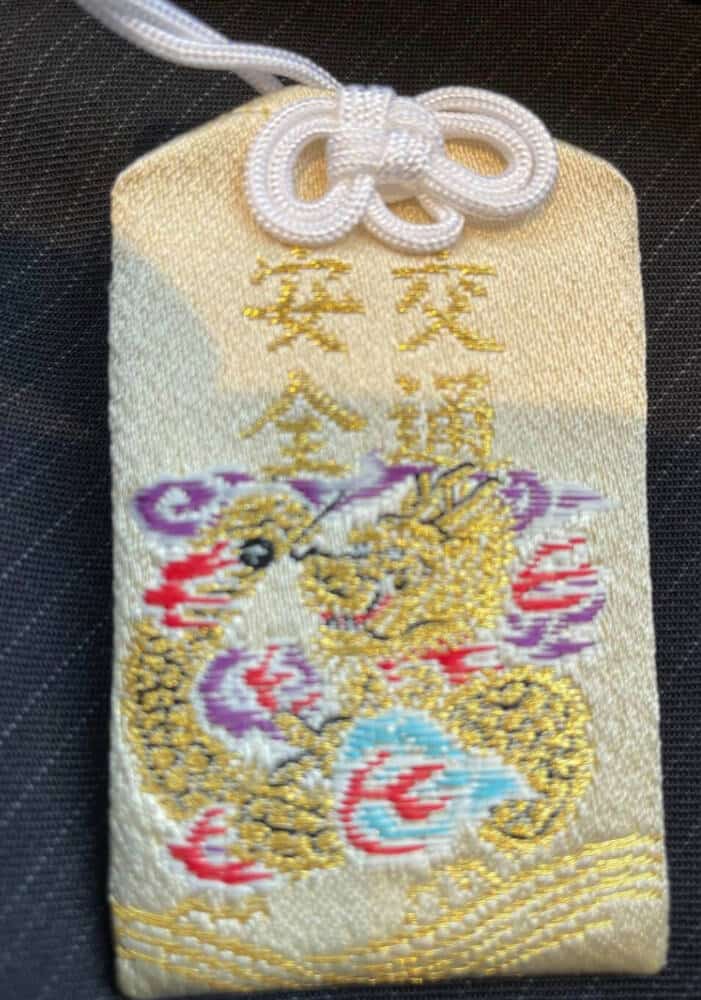

御朱印やおふだには何が書かれているのでしょうか?

おふだに書かれている内容は、そのお寺や神社、宗派によって異なります。ここではその一例をご紹介します。

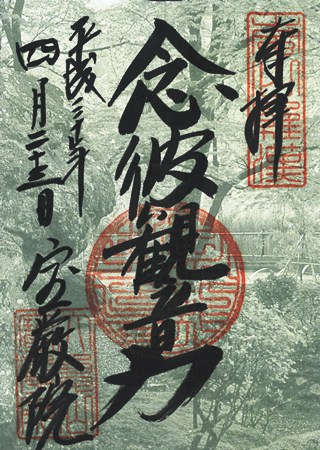

元。 神殿のブロンズサイン

このブロンズサインには何が書かれているの?

1. ホーハイ 敬意を持って拝見するということです。

2と3です。 ゴシュウイン 自分で書いたお経をお寺に納めるところ。この画像では、蓮のお経を書いています。 nenpikannonriki.

4. サンゴ - 山の名前の前の敬称付きの接頭語。山の名前はYamana。

5.お寺を表すモチーフの記号、この場合は京都の嵐山羅漢寺ですね。宝厳院の石造りの仏像ですね。

6. Gohoin- 仏教寺院で使われる印鑑の一種。

7. サンボイン 寺院の名前です。

蓮のマークを法華経としている日蓮宗では 妙高 の代わりとなるものです。 gohoin。 寺院によっては、何も書かれていない赤いスタンプだけの場合もあります。

祠のアルクート

神社の御朱印は比較的シンプルです。中央には神社の名前と印があります。

この御朱印やおまもりは何と言っているのでしょうか?

1 - 映画祭の名称

2 - 神社の名称

3 - 礼拝の日付

4 - 祠の封印

5, 6 - シュラインに関連したマークやモチーフ

レッドシールはお札とどう違うの?

神社で授与されるものといえば、"お札 "というものがあります。

一方では、お寺での参拝の最後に回収される「阿弖流為」と呼ばれる証明書を手に入れます。しかし、これを集めることへの関心は、御朱印に比べるとはるかに低い。

本寿の名前を僧侶が直筆で書き、御朱印をいただくと、非常に縁起が良いとされ、これを何年も大切に保管する必要があります。

日本の寺院や神社を訪問する際に必要なものは何ですか?

通常は、お寺や神社を訪れるのと同じです。

神社のマナーをしっかりとメモして、純粋に尊重してください。

- 身体的にも精神的にも良い状態の時にのみ訪問する。

- 寺院の横門をくぐる前に、正門で一礼する

- 周りを汚さず、常に自分の側から寺院の平和を維持すること。

- 写真撮影のルールに気を配り、それを守る

- 必要に応じて、靴を脱ぐ

- 入る前に浄化の泉で手と口を洗いましょう。必ず付属のスコップを使い、直接手を浸さないようにしてください。

- 身を清めた後は、献饌所に向かって祈りを捧げます。

- 募金箱にできるだけの金額を寄付する

- 祈りは静かに

- 終わった後はお辞儀をして帰る

御朱印の取得方法と保存方法について教えてください。

このシールを手に入れるには2つの方法があります。参拝者が自分の本を持ってくるか、神官が紙に書いて渡してくれるか。

オリジナルを販売しているお店もありますし、一般の文具店でも様々なデザインの印鑑帳を手に入れることができます。

印鑑を手に入れた後は、本棚に収納するか、持ち運び時に気をつけたい場合は、神棚を利用するとよいでしょう。

神社に参拝しなくても御朱印はいただけるのでしょうか?

御朱印は、基本的には巡礼者が神社に苦しい旅をした後に集められるもので、苦労した分だけ、印鑑がもらえるというものです。

神社によっては、参拝しなくても印鑑をもらえるところもあります。これは、印鑑を欲しがっている人が健康上の問題を抱えている場合など、例外的なケースに限られます。

神社に行く目的はただ一つ、参拝することです。だから、印鑑を集めることが目的にならないようにしてください。

京都の神社でお守りやおふだをもらう

世界中の人々が京都から連想するイメージは、春の桜と秋の黄葉だと思いますが、それ以外の季節にも京都は美しいのです。

京都は一年を通して寒暖の差が激しいですね。秋になると紅葉し、春になると緑になり、それを見るのも美しい。

私が先の予約を変更したのは、京都の夏は緑の色合いが変化して美しいからです。また、オフシーズンは観光客が少なく、ホテルの料金も安くなるため、訪れるには良い季節です。

近年、お寺では庭園をライトアップした特別拝観が始まっています。神社の歴史と美しさを堪能しながら、御朱印をいただく絶好の機会です。

貴船神社-貴船にある神社

本社である「貴船神社」には、全国に500の小さな分社があります。

京都にある貴船神社の本殿は、鴨川の起点となっています。雨と高岡温泉を司る龍神様です。この神社の再建は1300年代に行われたと言われています。

- 場所です。 京都府京都市左京区鞍馬鳥居口町180番地

- 電話番号 075-741-2016

- 受信時間(赤いマークの受賞)。 9: 00-17: 00

*ライトアップ期間中の時間延長 *

京都・浄光院

素朴な山門で有名な天龍寺のお寺は、嵐山時代に作られたものです。獅子の庭に入れるのは、春と秋の季節の特別な時だけです。

- 場所です。 京都府 京都区 嵯峨野 寺院

- 学園馬場タウン36の電話番号です。 075-861-0091

- 春の特別な日。 3月17日~6月30日

- 営業時間です。 9: 00 – 17: 00

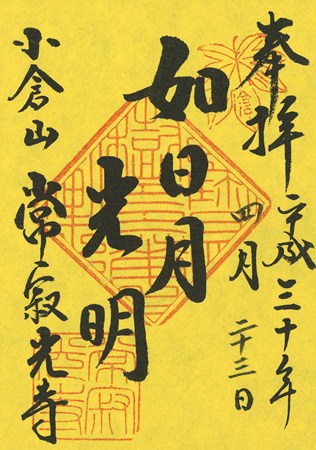

キョートの常寂光寺o

百人一首にも登場する「小倉山」。貴族に愛されたこの場所は、日帰りでも楽しめる観光スポットとなっています。

京都の中心部に位置し、船で行くことができるこの場所には、日蓮正宗や常寂光寺の地で平安時代に藤原氏が住んでいた「紫宸殿」という山荘があったと言われています。

- 場所です。 京都府京都市中区小倉山小倉町3 嵯峨野小倉山小倉町

- 電話番号 075-861-0435

- 観覧時間。 9: 00 – 17: 00

瑠璃光院(るりこういん

岐阜には「浄土真宗」という仏教があります。その水を集めた庭を「瑠璃の庭」といいます。基本的には非公開ですが、春と秋には参拝することができます。

- 場所です。 京都府京都市左京区上北野東山55番地

- 電話番号 075-781-4001

- 春の特別な日。 4月15日~6月15日

- 礼拝の時間。 10: 00 ~ 17: 00

- ライトアップデート。 2018年 5月26日、27日、6月2日、3日、9日、10日

- ライトアップタイムe:19: 00 ~ 20: 30

- *ライトアップは別途予約が必要です。

お寺や神社への行き方 日本では

"古都京都の青もみじ&巨人の刻印ツアー"

新幹線の往復乗車券に加えて、オークションに出品された特別な特典券も手に入ります。赤いマークを手に入れるためだけに、1日券が捧げられる。

上記の神社のほか、京都市内にある10の神社(下鴨神社、河合神社、神護寺、東福寺、曼珠沙華、東照宮、北野天満宮)を訪れることができます。これらの神社では、特別なアロマを購入することができます。

京阪電車・叡山電車1日乗車券(特別版)、京都地下鉄・嵐1日乗車券。

また、特別にオークションに出品された特典券を2枚用意しており、全10社の中から2社のみで本ツアーの特典を受けることができます。2枚目以降は、正規の料金をお支払いください。

また、6月中旬までの限定公開期間があり、通常は予定外の瑠璃光院が庭園のもみじをライトアップするのですが、今回のツアーのオプションとして、予約制で参加することができます。この機会にぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

omamoriの価格はいくらですか?

お守りの値段は、お守りの種類、販売している神社やお寺、場所など、さまざまな要因によって異なります。一般的に、日本では一般的なお守りの価格は300円から1,000円程度(約$3から$10ドル)です。ただし、特殊なものや大きなものについては、価格が高くなることもあります。

オマモリをプレゼントしてもいいのでしょうか?

お守りとは、主に個人で使用するものですが、一般的に他人に贈ることが認められています。お守りを贈ることで、大切な人と祝福や願い、守護を分かち合うことができます。しかし、いくつか注意すべき点があります:

- 文化的感性

お守り」は、日本の文化に深く根ざし、精神的な意味合いを持つものです。贈る際には、その文化的背景を尊重し、理解することが大切です。贈る相手が日本文化に興味があるか、精神的なものに興味があるかを確認しましょう。

- パーソナルコネクション

お守りは、親しい間柄や深い絆で結ばれている人に贈るのがベストです。相手の信念や価値観、好みを考慮し、その人のニーズや願望に合ったおまもりを贈るようにしましょう。

- 正しいオマモリの選び方

お守りは、護符、開運、健康など、それぞれの目的に合わせて作られています。贈る相手の生活環境や目標に合った、意味のあるお守りを選びましょう。また、贈る相手にお守りの目的や意味を説明し、理解を深めてもらうとよいでしょう。

- 有効期限と更新について

お守りには使用期限があり、通常は購入から1年です。そのことを相手に伝え、古いお守りは神社やお寺に返却して処分してもらい、新しいお守りを手に入れるように促しましょう。

- 個人の信条

すべての人が同じ精神的な信念や習慣を持つとは限らないことを念頭に置いてください。相手が精神的、宗教的なものを受け取ることを受け入れ、お守りの文化的意義を尊重することを確認する。

これらの要素を考慮し、文化的・個人的な背景を尊重することで、「お守り」を贈ることは、有意義で喜ばれるジェスチャーになり得ます。

omamoriの中身はどうなっているのでしょうか?

お守りの中には、祈りや祝福、神聖な言葉を記した小さな紙や布が入っているのが一般的です。

お守りの中身は、用途や表す神仏によってさまざまです。ここでは、一般的なお守りの中身をご紹介します:

- 祈りの言葉:お守りの中に入っている紙や布には、神聖な祈りや祈願の言葉が刻まれていることが多い。これらの祈りは、護符、幸運、学業成就など、お守りとしての目的に応じたものです。祈りの言葉は、日本や中国の古典的な文字で書かれているのが一般的です。

- 神聖なシンボル:碑文には、お守りに関連する神や霊的な存在を表す神聖なシンボルや文字が含まれることもあります。これらの記号は、神社や寺院の伝統や信仰によって異なる場合があります。

- リチュアルエレメント:お守りの中には、木片や薬草、小さなお守りなど、儀式に必要なものが含まれていることがあります。これらの要素は、お守りの力を強化したり、精神的な保護を追加したりすると信じられています。

お守りに込められた祈りや祝福は神聖なものとされ、お守りが象徴する神や人物にまつわる神通力や守護力を宿すと信じられています。

オマモリを使用したり贈ったりする場合、中身を開けたりいじったりすることは、オマモリの精神的な意味を損なうとみなされる可能性があるため、避けるのが一般的です。

オマモリは自分で作れるの?

お守りは、神社や仏閣で作られ、神聖な儀式や祈りが込められているため、伝統的に祝福されるものです。しかし、「お守り」をモチーフにしたお守りを作りたい方は、文化的・精神的な意味を尊重しながら、自分なりのお守りを作ることができます。

ここでは、一般的なガイドを紹介します:

- リサーチとインテンション お守りの目的とシンボルについて学ぶ。護符、健康、成功など、手作りのお守りに込めたい具体的な意図や加護を決めてください。

- 材料:布製のポーチ、針、糸、ビーズや刺繍糸などの装飾品、自分の意図に沿ったシンボルなど、必要な材料を集める。

- デザイン、縫製: オマモリのレイアウトをデザインする。長方形に切った布を半分に折り、両端を縫い合わせ、上部を空けておく。上部には、吊り下げ用の小さな輪をつけるとよいでしょう。

- 祝福と祈り:あなたの意図に沿った個人的な祈りや祝福を書くか、印刷する。あなたの母国語でも、日本語でもかまいません。祈りや祝福を布製ポーチの中に入れてください。

- デコレーション:布製ポーチの外側に、あなたの意図を反映したシンボル、パターン、ビーズを刺繍または装飾します。伝統的なモチーフや、あなたにとって意味のある個人的なデザインでもかまいません。

- クロージングと最後の仕上げ:ポーチの上部をしっかりと縫い付け、閉じます。最後に装飾的な要素や個人的なタッチを追加して、ユニークで視覚的に魅力的なものにします。

- パーソナルブレス:手作りのお守りには、自分の意思やエネルギーを込めるために、個人的な祝福や儀式を行うことができます。瞑想や感謝、祈りやアファメーションなど。

お守りを自分で作ることは、創造的で個人的な体験になりますが、神社やお寺で入手する伝統的なお守りに取って代わるものではないことを忘れないでください。

自作はあくまで私物であり、本物の宗教的・精神的な芸術品と見なすべきでしょう。

omamoriは賞味期限が切れているのでしょうか?

そうです、お守りには有効期限があります。通常、お守りには有効期限があり、購入した日、または神社やお寺のお供え物として受け取った日から1年間とされています。

この期間は、オマモリに年号が印刷されていたり、オマモリに色糸が結ばれていたりして、オマモリ自体に表示されていることが多いです。

賞味期限を過ぎた古いお守りは、神社やお寺にお返しして処分するのが一般的です。

この行為は、加護と保護の更新を象徴しています。神社や寺院では、古いお守りは儀式的に燃やされるか、または儀式的に廃棄されます。

ただし、「お守り」の有効期限が切れたからといって、その精神的な意味やのれんがすぐに消えてしまうわけではありません。

その代わり、新しいお守りを手に入れ、そのお守りにまつわる祝福や守護を受け続ける時期という意味もあります。

お守り」をお持ちの方で、賞味期限や処分方法がわからない場合は、神社やお寺に相談したり、日本の宗教に詳しい方に教えてもらうことをお勧めします。

omamoriはどれくらいの期間使えるのですか?

お守りの有効期限は、一般的に購入した日や受け取った日から1年間と言われています。この期間を過ぎたら、古いお守りは神社やお寺に返却して処分し、新しいお守りを手に入れるのが一般的です。

日本の封印のお守りは何ですか?

おふだは、封印や魔除けとして使われる日本のお守りです。神社や仏閣で発行されるお札で、神や霊的な存在を具現化したものです。

おふだは精神的な保護を与えるもので、家庭や会社、乗り物などに飾られます。物や空間を封印するのではなく、神の加護を招き、邪悪なものを排除するために使用します。

日本の魔除けのお守りは?

お守りとは、日本の魔除けのお守りのことです。小さな布製の袋に祈りと祝福を込め、特定のニーズや願いに合わせてカスタマイズします。お守りとして持ち歩くことで、精神的な保護と悪霊の侵入を防ぐことができます。