ここでは 日本の木のリスト をご紹介します。ぜひチェックしてみてください。

繊細な桜から鮮やかな紅葉まで、日本の木々は文化や景観の中で特別な位置を占めている。14の象徴的な木々、その魅惑的な美しさ、そしてそれらが持つ意味を探る。

ページ内容

日本の文化において、木はどのような役割を果たしているのでしょうか。

日本の文化において、植物や花は非常に重要な位置を占めています。その多くは、健康、力強さ、長寿などを象徴しています。中には、家紋として使われるものもあります。

松」や「竹」のように、お正月に重要な意味を持つ木があります。この2つの木の枝は、日本のお正月に使われる伝統的な日本の飾りである「門松」の材料となります。

日本の伝統の一部として、「スギ」のような木が崇拝されています。これらの常緑樹は、長寿と武士の力を象徴していると考えられています。

神聖な木にまつわる民話は何世代にもわたって語り継がれています。木には神や自然の精霊が住んでいると信じられています。

日本人は昔から、あらゆる自然に深い憧れと敬意を抱いていました。

そのため、自然との共存が平和的に行われてきました。自然の他の側面と同様に、木もまた日本の価値観や伝統の中で重要な役割を果たしています。

日本の樹木の名前一覧

日本には数多くの樹木が自生しており、日本の多くの島々に広がっています。ここでは、日本の代表的な樹木をご紹介します。

桂の木

桂の木は、学術的には カツラその香りの良さは、日本ではとても有名です。

日本、中国、韓国の温帯地方に多く自生し、鮮やかな葉と観賞用の存在感で知られ、人目を引く。

カツラは、高さ30m、幹の直径1mにもなる落葉高木である。幅広い楕円形の葉からなる繊細な葉が特徴で、造園家にも人気がある。

この葉は、緑や黄色、美しい赤橙色などさまざまな色があり、光を通すと見事な半透明の効果を発揮する。

桂の木の最大の魅力は、葉に触れたり、揉んだりしたときに漂う見事な甘い香りにあることは間違いない。

この魅惑的な香りは、木が燃えているときにも発生し、日本文化ではお香の原料としてよく使われています。

桂の木を上手に管理する最大のポイントは、葉がしおれたり垂れ下がったりしないよう、十分な水分を保つことです。

水はけのよい湿った土壌を好み、日射しに弱いので、灼熱の暑さから守ってあげると、よりよく育ちます。

ブナ

日本のブナ(呉茱萸日本の風景に欠かせない樹木である。日本の冷涼な気候によく似合うブナは、美しい緑色の葉と銀灰色の樹皮で覆われ、気品と壮大さを醸し出している。

ブナは常緑樹で、一年を通して葉を保つ常緑樹であることを意味します。

高さ15~25m、樹冠は緻密で広くドーム状、樹皮は凹凸のある独特の模様をしている。

ブナの葉は他の品種と異なり、楕円形で濃い光沢のある緑色をしており、基部と先端はやや波打つように縁取られているのが特徴である。

ブナは丈夫な木ですが、驚くほど長生きで、その寿命は堂々400年にも及びます。

さらに、成長が早く、約25年で成木になるため、家庭や商業施設の造園用として人気があります。

ブナの花期は4月から5月で、雄花と雌花からなる錆色のカタクリを咲かせる。この子房から、やがて三角形の実がいくつも入った小さな木の実のような果実ができる。

日本のブナは伝統的に家具やキャビネット、木彫りの彫刻に使われてきました。その強度、耐久性、美しさから、芸術家、大工、家具職人に愛用されています。

高級で貴重な素材とされているため、高価になりがちです。

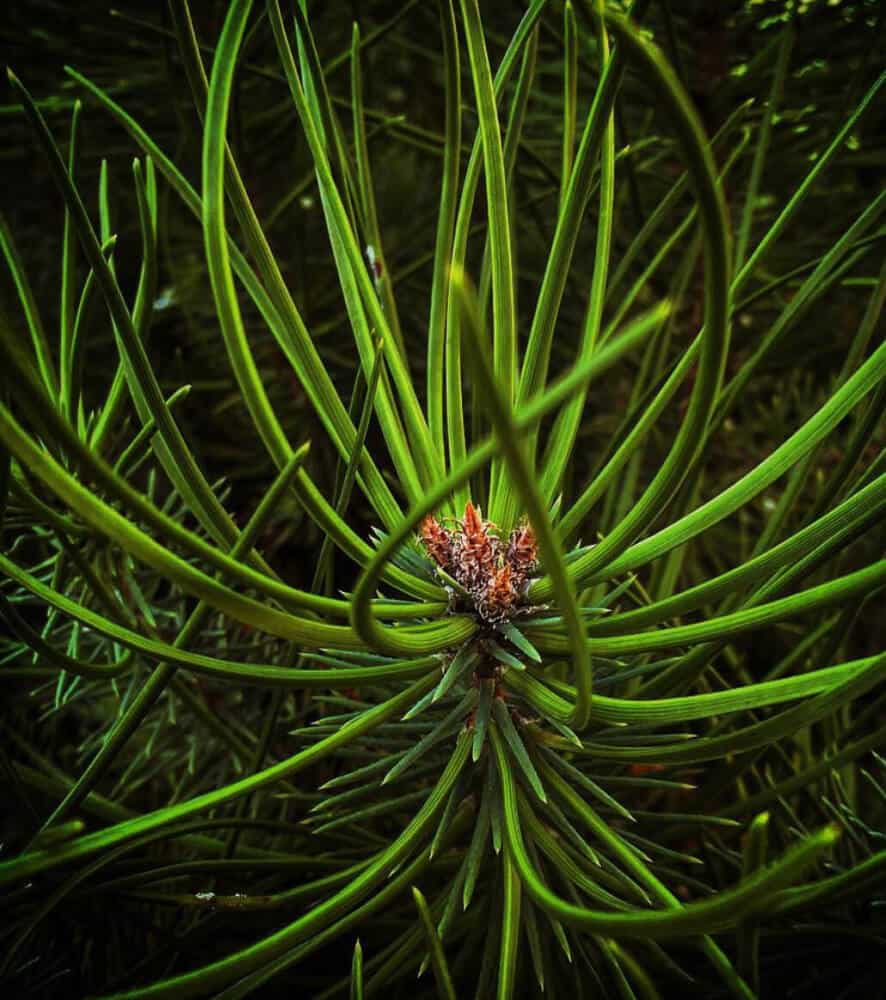

ストーン・パイン

日本のストーンパイン、または 松の木この木は、日本の文化の中で興味深い歴史と位置を占める、美しい像のような木です。

日本の山間部に生育し、強靭で毅然とした精神で有名である。独特の風合いと、針が短く枝がねじれたような独特の生え方がよく知られている。

日本列島原産の常緑高木で、高さ8m程度まで成長する。

他の松と比較すると、特に山での生活に適しており、非常に寒く厳しい環境でも数百年生き続けることができます。

葉は小さく、各節に2枚ずつ生えている。

日本では、石松の毅然とした強さが文学や芸術の世界にも伝わっている。

日本では、松の木の幹に古代の文字が描かれたり、松の木の上に古代の文字が描かれたりしている。

日本文学では、石松は一見弱々しく見えるが、粘り強さの象徴とされ、困難な状況でも生き残ることができる弾力性を示唆している。

開花時には鮮やかな黄色の花を咲かせ、葯は黄橙色である。また、長さ1.5センチほどの暗褐色の小さな球果がある。

また、石松は樹皮が非常に薄いため、火に非常に弱いので、火災の多い地域に植える場合は注意が必要である。

日本の石松は、その強さと弾力性から、優れた景観を演出することが多い。

成長が遅いため、厳しい気候条件にも耐えることができ、そのユニークな葉は人々の目を引くことでしょう。

ただし、この木は多くの気候に適しているわけではなく、維持が難しいので、植える前に現地の気候をきちんと調べておくことが大切です。

アザレア

ツツジは、日本の自然景観の象徴的な存在です。全国に広く分布し、晩冬から早春にかけて姿を現し、自然ならではの喜びと美しさを感じさせてくれます。

白、ピンク、赤の香り高い花びらで有名なツツジは、何世紀にもわたって、住宅の庭から王室の公園まで、植え替えられ讃えられてきました。

日本人にとってツツジは幸運のシンボルであり、その美しさと象徴的な価値から贈り物として人気がある花です。

また、つつじは日本文化の根幹をなす「和」「寂」にも通じている。

花は洗練された静けさを呼び起こし、瞑想や精神的なつながりに最適な環境を提供します。

アザレアは手入れが大変な植物ですが、その分、美しさや甘い香りを楽しむことができ、とてもやりがいのある植物です。

極端な温度差には弱いので、日中の温度が65~80F(18~27℃)、夜間の温度が55~65F(13~18℃)の場所がツツジの栽培に最適な環境です。

軽い土壌、優れた排水性、弱酸性の環境、最適な湿度を好みます。

花の形や大きさは一重、八重、半八重とさまざまで、花びらの色も白や薄いピンク、赤やホットピンクなど、さまざまな配色を楽しめます。

さらに、花期が長いハイブリッドツツジもある。運がよければ、白やピンクの花びらが円錐状に広がるイラムという品種の半矮性ツツジに出会えるかもしれない。

ツツジの花は、公共の庭園でも自宅の裏庭でも、景観に美しさと意味を与えてくれる。

伝統的な園芸家にとって、鮮やかな色とユニークな形を持つツツジほど、日本を代表するシンボルはないだろう。自然の恵みであるツツジは、美と喜び、そして調和を与えてくれる。

菊の花

菊の木は、学名をChrysanthemoides Moniliferaといい、南アフリカ共和国の東部に自生する花木の一種である。優雅で繊細な美しい花を咲かせるこの木が、日本の景観デザインで人気のあるのもうなずける。

日本では、菊は常緑樹であるため、春の鮮やかな花から、夏のほのかな塩辛い香りまで、一年中咲き続けている。春になると新芽とともに、白、ピンク、黄色、紫などの星のような小さな花が咲き乱れるのが特徴です。

秋になると、菊の木が鮮やかな黄色や金色の葉で覆われ、その姿は多くの芸術家にインスピレーションを与え、季節の移り変わりの美しさの本質を捉えているのです。

菊の花は日本文化の力強い象徴であり、多くの重要な儀式や祭事で使用されています。

一般的に菊の花は、個々の花の色や性質によって、慎み深さ、美しさ、喜びを象徴している。

菊の節句には、菊の美しさや芸術性を鑑賞するために人々が集まります。

菊の木の人気は花や葉だけではありません。手入れのしやすさでも知られ、庭での手入れはいたって簡単です。

ほとんどの土壌に耐性があり、剪定をほとんど必要としないため、単独でも十分に繁茂し、成長することができます。

全体として、菊は日本の庭園や景観に最適な植物である。

秋には葉が黄金色に輝き、日本の四季の移ろいを感じさせてくれます。菊はまさに生きた芸術品なのだ。

オキナワパイン

オキナワマツは日本で愛されている種であり、日本全国でよく見られる植物です。

想像を絶する厳しい気候にも耐えうる丈夫な木で、年を重ねるごとに温和な気候に順応していきます。また、海岸沿いの開けた場所でも育つことができるため、あらゆる景観にマッチする。

沖縄の松は、枝が渦を巻いているのが特徴で、樹皮は滑らかな赤褐色をしており、高さは25mにもなるそうです。

濃い緑色の葉は5本の針で束ねられ、滑らかで光沢のある質感を持っています。羽のような形と形容されることもあり、樹脂を含んだ円錐形の堅い花弁が独特の香りを放つ。

沖縄の松は、日本の多くの神社仏閣で目にすることができる。その太く頑丈な形は、参拝者にとって長寿と縁起の良いシンボルであり、その枝は神楽の儀式に使われる。

オキナワマツの美しさには目を見張るものがあります。常緑樹の長い葉は、後ろから照らすと荘厳なシルエットになり、まるでカーテンのように輝くので、お祭りなどの特別なイベントのライトアップに最適な樹木です。

沖縄の松は、その強靭さとは裏腹に、特に注意が必要なデリケートな樹木である。

成長し、成熟してきたら、時々枯れ枝を取り除き、剪定することが効果的です。

やり過ぎると木に過度の負担がかかるので注意が必要です。また、オキナワマツはアルカリ性の土壌を好むので、定期的に肥料を与えるなどして、庭のpHをチェックすることが大切です。

オキナワマツは、日本全国で親しまれている立派な樹種です。

その雄大な弾力性と頑丈な形状は、不動心や勇気の象徴として最適で、なぜ時の試練に耐えてきたかを思い起こさせるものです。

同じような性質の植物と組み合わせれば、あなたの庭はすぐに静寂と安らぎのオアシスになることでしょう。

ひのき

ヒノキは、日本原産の美しい針葉樹です。何世紀にもわたり、その香り高く優美な葉と文化的意義から珍重されてきた。

庭を美しく彩るにも、その文化的意義に敬意を表すにも、ヒノキは最適な選択といえるでしょう。

ヒノキは常緑中高木で、主に2つの品種がある。1つはChamaecyparis obtusaで、柔らかい羽毛状の葉を持ち、青緑色から黄緑色まで様々な色がある。

密生した葉が円錐形の樹形を作り出し、どんな庭園にも理想的な樹形です。

2番目の品種であるChamaecyparis formosanaは、より密に葉を茂らせ、より繊維状の葉を持つ。色は明るい黄緑色から濃い緑色まである。

しかし、その美しさだけが珍重されているわけではありません。ヒノキは伝統的に神事に使われ、多くの祭りでそのシンボルが使われています。また、幸運や守護をもたらすとも言われています。

大寺院から個人宅まで、ヒノキは精神的な意味合いや優雅さ、美しさを景観に与えるために植えられることが多い。

また、その芳しい香りは、景観にも心地よいアクセントを与えてくれる。葉をつぶすと、柑橘系のような、あるいは松や樟脳のような、独特の甘い香りがする。

小道や噴水の近くにヒノキを植えれば、庭全体に心地よい香りが広がり、感嘆の声が上がることでしょう。

このヒノキの手入れには、いくつかの一般的なコツがあります。ヒノキは、暑い夏から寒い冬まで、さまざまな気候に耐えることができます。

水はけのよい湿った土壌を好みますが、さまざまな土壌でうまく育ちます。定期的な水やりは欠かせません。また、毎年春に肥料を与えると、健康な状態を保つことができます。

剪定や整枝は、木の形や美しさを高めることができるので、新芽が出てきた後に行うとよいでしょう。

自然を愛する人、美しいものを愛する人は、ヒノキの植栽をお勧めします。

その香り高い葉、精神的な意味、そして印象的な形は、どんな庭にも比類ない優美さをもたらします。ヒノキを取り入れることで、あなたの暮らしにちょっとした不思議が生まれることでしょう。

コナーラ

コナラは、日本で最も素晴らしい木のひとつです。大胆で美しい、真っ赤な葉は、時間をかけて鑑賞する人の印象に残ることでしょう。

成木のコナラから、春に伸びたばかりの柔らかいオレンジや黄色のコナラまで、日本の風景に欠かせない樹木です。

自然を愛する人にとって、コナラは理想的な選択です。大きさは様々で、中型から大型に成長し、成長すると枝も葉も出て、樹冠が密集する。

湿度が高く日陰の多い気候を好むが、幅広い環境に適応することができ、極端な高温になりやすい厳しい気候でも大丈夫だ。

鮮やかなオレンジ、赤、黄色の葉を持つコナラは、非常に印象的である。樹皮は白や灰色で、中には美しい黄金色をしているものもある。

常緑樹の葉は厚く革質で、冬の間でも鮮やかさを保つことができます。

品種にもよりますが、コナラも真夏頃に花を咲かせます。

花びらは季節によって鮮やかな黄色からオレンジ色に変化し、庭を美しく彩ります。

庭のセンターピースをお探しなら、この木は理想的な選択です。

コナラは、その美しさだけでなく、風除けとしても優れています。葉が茂り、強風を遮るので、人通りの多い場所や風の強い場所に植えるとよいでしょう。

また、コナラは多くの鳥が巣を作り、木の甘い蜜を吸うので、野生動物を惹きつけるのにも最適です。

また、葉が密集しているため、小動物をはじめ、樹木を住処とするあらゆる動物を覆い隠すことができます。

長寿命で環境にも配慮した美しい木をお探しなら、コナラは最適な木です。

息をのむような美しい葉と印象的な大きさで、どんな風景にも理想的な木です。

サカキ エバーグリーン

榊の常緑樹は、日本の森や庭で見られる美しく優雅な木である。

緑豊かな葉は一年中スタイリッシュで落ち着いた存在感を放ち、春には白い花が庭を明るく美しく彩るため、サカキは多くのガーデナーに人気のある植物です。

また、榊の木は丈夫で弾力性に富み、風雨にさらされても丈夫で元気に育つことが珍重されています。

春には円錐形の白い花を咲かせ、やがて小さな黒い実をつけます。

この常緑樹は優美なフォルムが素晴らしく、遠くから見ると葉と花が心地よい形を作り出しています。

榊は高さ15〜40フィート、枝は25フィートまで広がり、優美な楕円形に広がる。幹は細く、樹皮は赤みを帯びており、庭を一層華やかに彩る。

適切な手入れをすれば、榊の常緑樹は他の多くの植物よりも長持ちし、その家の家族の歴史の一部として、何世代にもわたって庭や風景に残ることが多いのです。

他の多くの樹木と同様に、サカキもその美しい形と対称性を維持するために、剪定や定期的な刈り込みなどの特別な注意が必要です。正しい手入れをすれば、サカキは生涯にわたって美しく、楽しい時間を過ごすことができます。

榊の常緑樹は、その繊細な美しさと弾力性であなたを見守り、祝福してくれる理解ある友人なのです。

日本庭園の真の友であり、風雨から身を守り、訪れる人を楽しませてくれる。その優美な姿と落ち着いた緑の葉を持つ榊の常緑樹は、日本庭園には欠かせない存在であり、末永く愛される逸品である。

虎杖

日本に住む人にとって悩みの種となっている植物が「イタドリ」である。東アジアと日本が原産だが、19世紀後半に誤ってヨーロッパに持ち込まれ、現在では世界中で見られるようになった。

観賞用植物でありながら、適切な管理を行わないと非常に侵襲的な植物となる。根は長く太く、深さ3メートルにも達するため、特に封じ込めや駆除が困難です。

このため、生育速度が速く、新しい場所に素早く簡単に広がっていきます。実際、庭でイタドリを見つけたら、専門家に管理を依頼することを当局は勧めています。

イタドリは、鮮やかな緑色の茎で見分けられ、通常2~3メートルの高さまで成長します。

葉はハート型で縁に鋸歯があり、茎には赤紫色の小斑点がある。秋には葉が黄色くなり、晩夏から初秋にかけてふわふわとした白い花を咲かせる。

その攻撃的な性質にもかかわらず、適切な方法で管理すれば、庭の景観を美しくすることができます。

きれいな形に整えられるので、庭を美しく彩ることができる。ただし、近隣の植物と一緒にすると、さらに広がってしまうので注意が必要です。

さらに、イタドリは放置されている証拠とみなされがちで、家庭によっては不快に感じたり、恥ずかしい思いをすることもあります。

これは主に、鮮やかな緑の葉が庭や裏庭の外観を美しく彩るにもかかわらず、この植物にまつわる汚名が原因である。

イタドリは対処が難しい植物ですが、正しく管理することでその美しさと可能性を認識することが重要です。

しかし、こまめな手入れをすることで、ニホンコウキを抑制し、庭の魅力のひとつとすることができます。

しかし、必要な時に必要な予防策を講じ、専門家に管理を依頼することも忘れてはならない。

サクラまたはチェリーブロッサム

和名:サクラ|ラテン語名:Prunus spp.

日本の代表的な樹木であり、日本の国花でもある「桜」。その装飾的な美しさは、世界中で知られています。

桜の開花は、春の訪れを告げるものとして知られています。桜の色は、淡いインク色から鮮やかなピンク色、さらには白やアイボリーなど様々な色があります。

桜には多くの種類がありますが、その中でも最も人気があるのがソメイヨシノです。桜の木は大きく、高さは20~40フィート(約1.5~2.5m)、樹冠は15~30フィート(約1.5~2.5m)にもなります。

開花のピークは例年4月4日頃。この時期にお花見が行われます。奈良時代には、朝廷の人々が桜の木の下に集まって、ピンクや白の花を鑑賞していました。これが「お花見」の始まりです。

現在では、桜の木の下に集まって家族や友人とピクニックを楽しむ、カジュアルなお祭りになっています。

もうひとつの伝統は「夜桜」で、これらの木に紙製のランタンが吊るされ、人々はロマンチックなランタンの光の中で夜遅くまでピクニックを楽しみます。

桜の花びらは食べられます。桜の花びらは食用としてだけでなく、フレーバーやフレグランスの形で商業的にも利用されています。お茶やお漬物、お菓子、そしてお酒にも使われています。

桜の香りは、バス&ボディワークスの「ジャパニーズチェリーブロッサム ファインフレグランス ボディミスト」や、イヴ・ロシェの「チェリーブロッサム オーデトワレ」など、世界的に人気の高いフレグランスです。

桜の花はスキンケアにも有効です。抗酸化物質が豊富で、抗炎症作用があり、傷ついた肌を修復することでも知られています。

また、最近のトレンドは桜のタトゥーです。桜は非常に重要な意味を持っているため、ボディアートとしても人気があります。

もみじの木

和名:もみじ|ラテン名:Acer palmatum

モミジには多くの種類がありますが、最も一般的なのはAcer palmatumです。カエデは、平和と落ち着きの象徴とされています。穏やかさ、休息、平和を意味する「kito」と呼ばれることもあります。

真っ赤な葉は、何世紀にもわたって人々の目と心を魅了してきました。伝統的には、モミジを植えることで秋の季節を迎えることができます。モミジ狩り」は、秋に野生のモミジを見るために山を訪れる日本の伝統的な行事です。

日本の多くの人々は、これが自然や木に住む精霊とのコミュニケーションの一形態であると信じています。

秋になると、日本の山はカエデの木のおかげで赤や黄色、オレンジなどの鮮やかな色に染まります。この壮大な木は、日本の美術や詩のテーマとしても人気があります。

そのほとんどが、もみじの葉が落ちる様子を話題にしたり、描いたりしています。もみじのモチーフは、日本ではよく見かけるものです。着物や扇子、壁掛けの絵などによく見られます。また、優雅さや平和を象徴するものとして、タトゥーにもよく使われます。

盆栽は、近年、インテリアとして人気を博しています。モミジは気候に適応しやすく、色もきれいなので、最もよく使われる木のひとつです。

大阪では、もみじの葉を揚げた「もみじフライ」が珍味になっています。塩を入れた樽の中で1年間保存したもみじを、天ぷらの衣をつけて揚げたもので、独特の味わいがあります。

日本の松の木

和名。アカマツ|ラテン語名Pinus densiflora

"松 "は松の木の和名です。松」という言葉は、「神の魂が天から降りてくるのを待つ」という意味があります。神道では、神々が松に乗って天に昇ったと考えられています。

江戸時代以前、武士の鎧や刀に松の枝が使われていたのは、松の木が男らしさを連想させるからだ。このように、松は日本の文化において重要な役割を果たしているのです。

日本の文化では、松は幸運、長寿、堅実のシンボルとされています。この常緑樹は、日本の正月の伝統の一部であり、再生、新生、そして希望に満ちた未来を表しています。松の枝は、お正月の飾り付けに使われる「門松」の一部です。

神社の境内には松の木が多くあります。松の木の枝には、参拝者が「おみくじ」を結びます。厄除けの意味もあり、大きな神社では境内に松の木が植えられていることが多い。

2011年3月の東日本大震災では、一本の松を除いて7万本の松林が破壊されました。この松の木は、国のシンボルとして知られるようになりましたが、これは、回復力と決意の象徴です。

バンブー

日本では「竹」と呼ばれる竹は、その頑丈な根の構造から、大地を支えると考えられてきました。そのため、地震の際には竹林に避難することが求められました。また、竹は日本では繁栄の象徴とされています。松竹梅」と呼ばれる松や梅との組み合わせは、長寿、丈夫さ、生命力を象徴しています。

竹は古くから物語の中に登場しています。代表的な物語に「竹取物語」があり、「かぐや姫」として知られています。日本には、竹をモチーフにした表現がたくさんあります。

木に竹を接ぐように」「竹に木つぐ」「やぶいしゃ」「やぶへび」などの表現があります。

また、竹は幸運をもたらし、魔除けになると信じられています。日本のお祭りでは、竹や笹をよく見かけます。七夕祭りでは、願い事を書いた紙を笹に結びつけます。また、神道の神社では、周囲に竹林を生やして魔除けとしています。

日本人は何世紀にもわたって、日常生活の中で竹を利用してきました。竹は建築や工芸品に使われるほか、日本料理にも欠かせないものとなっています。

日本の杉

和名。スギ|ラテン語名スギ|ラテン語名:Cryptomeria japonica

日本の国樹である杉は、「スギ」とも呼ばれる。日本列島にのみ自生する常緑樹である。高さは100フィート以上、幹の直径は10フィートにもなる大木である。

この木は柔らかく、丸太として簡単に手に入れることができる。そのため、橋や船、街灯、家具、フェンスなどによく使われます。また、杉の葉には素晴らしい香りがあるので、お線香の材料としても使われています。

日本の杉で最も有名なのは、屋久島の古代 杉並区の城門樹齢2,000年から7,200年と推定される杉の木が、世界遺産に登録されました。現在、ユネスコの世界遺産に登録されています。

日本で最も人気のある木は何ですか?

桜は日本で最も人気のある樹木です。繊細なピンクや白の花は、4月4日頃に開花のピークを迎えます。

日本には何種類の木がありますか?

日本には約4,500種類の植物が自生しています。

日本の国樹は何ですか?

スギは日本の国樹です。

また、読んでください。