日本で一番おいしい日本酒を飲んでみたいですか?ここでは、日本酒の種類をご紹介します。ぜひご覧ください。

日本酒は、日本で古くから親しまれている発酵アルコール飲料の一種です。8世紀の奈良時代に誕生し、その後、さまざまな種類が生まれ、それぞれに独特の風味と味わいがある。

日本酒は、純米酒、吟醸酒、大吟醸酒、本醸造酒、生酒が主な種類である。

今回は、それぞれの種類の違いと、この愛すべき飲み物の味に独特の複雑さを加えていることについて説明します。

日本酒は古くから人々に親しまれてきました。日本酒は5つの品種があるため、非常に多彩な風味を楽しむことができ、飲む人の好みに合わせて選ぶことができる。

その中でも、純米酒、吟醸酒、大吟醸酒、本醸造酒、生酒は、最も人気のある種類である。ここでは、それぞれの酒について、その微妙なニュアンスの違いを解説する。

ページ内容

日本酒の種類

日本酒は、何世紀にもわたって親しまれてきた代表的な飲み物で、通常、食事のお供として味わわれます。日本酒は非常に汎用性の高い飲み物で、いくつかの異なる種類があり、それぞれがユニークな風味を持っています。

主な日本酒の種類は以下の通りです。純米酒、吟醸酒、大吟醸酒、本醸造酒、生酒などがある。

純米酒

純米酒は米、水、麹菌から造られ、一般的に最も一般的で伝統的な日本酒の種類と見なされている。土の香りとコクが特徴で、アルコール度数(ABV)が比較的高い。

吟醸酒

吟醸酒は、純米酒よりも高級な原料を使用し、軽くて滑らかな味わいが特徴です。

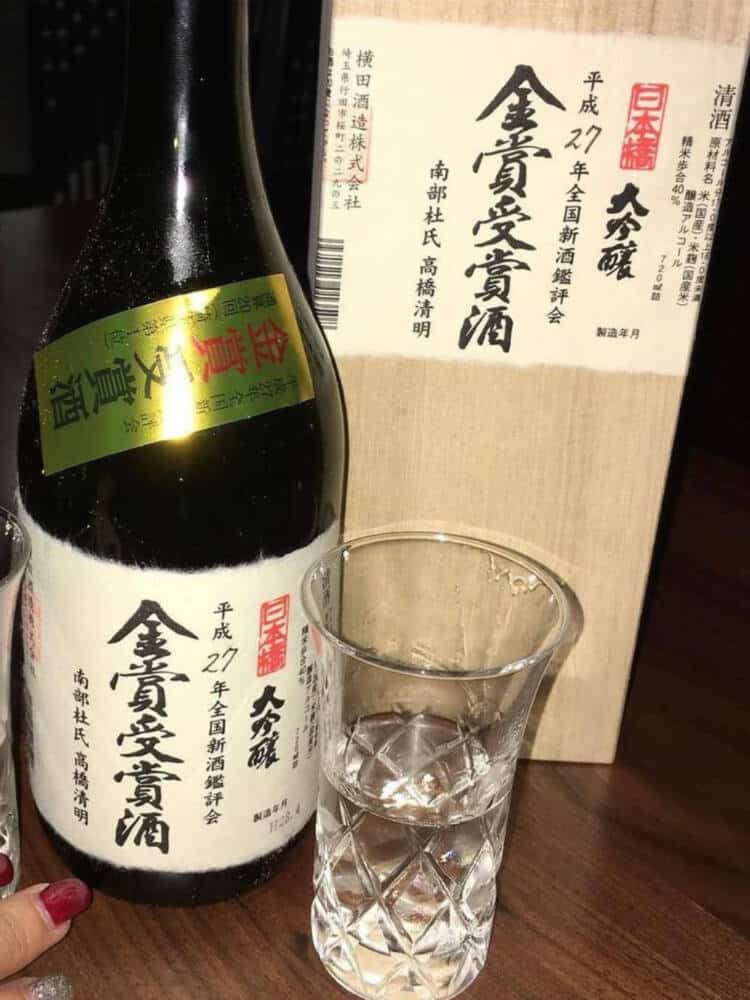

大吟醸酒

大吟醸酒は、さらに高級な原料を使用した清酒で、複雑でフルーティーな味わいが特徴で、日本酒の中で最も高価なものです。

本醸造酒

本醸造酒は、通常日常的に飲まれる、よりマイルドなタイプの酒である。このタイプは通常、蒸留アルコールを少し加えることで、米の風味を和らげ、より軽快で爽やかな飲み口に仕上げることができます。

なまはげ

生酒は低温殺菌されていないため、より鮮やかで香り高い味わいが特徴です。他の日本酒よりもデリケートで、常に冷やして保存する必要があります。

どのタイプの日本酒を選んでも、きっとお気に入りの日本酒が見つかるはずです。ぜひ、いろいろな種類の日本酒を飲んで、それぞれの個性的な味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

- 関連する 泡盛 島の酒について

日本酒の歴史と起源

きらびやかで幽玄な味わいの日本酒は、文化、宗教、王朝を経て、その歴史を広げてきました。その歴史はもっと古く、米を主原料とするアジアの稲作農業がルーツとされています。

何世紀にもわたって、日本酒はその爽やかな風味と、しばしば祝い事や習慣的な儀式の象徴として讃えられてきました。

日本、中国、韓国、ベトナム、そして欧米など、文化圏によって起源はさまざまだ。

期間中 江戸時代 (1603年~1868年)、酒造業界は大きな産業革命を起こし、純米酒、吟醸酒、大吟醸酒、本醸造酒、生酒の5大酒造スタイルが確立されたのである。

これらの処方は現在も使われており、日本食レストランや小売店で大人気です。

純米酒は、米、麦芽、水の含有量を通常より多くしたプレミアムシンボル酒です。

日本酒の伝統的な味わいを表現していると言う人もいるだろう。吟醸酒は、現代のテクノロジーと高度な技術を駆使した特殊な製法で、鮮度と品質を保ちながら製造されています。

大吟醸酒は、香りや味わいがより芳醇で、高級酒の最高峰。本醸造酒は、初心者にも飲みやすいまろやかな味わい。生酒は原酒のまま、より鮮やかな味わいを楽しめる。

日本酒の歴史と文化のルーツは深く、深く根付いている。日本酒は、自然の素材から作られたシンプルな飲み物であり、世界で最も貴重な飲み物の一つとなっています。

- 関連する 日本酒のベストブランド

日本酒を飲むことによる健康効果

日本酒は、日本で何千年も前から飲まれており、さまざまな健康効果があると考えられています。グルテンフリーで低糖質、さらにミネラルやアミノ酸など体に良い成分が含まれています。

ハーバード大学公衆衛生大学院の研究によると、日本酒の適度な消費は健康的なライフスタイルに貢献することができます。ここでは、さまざまな種類の日本酒を飲むことで得られる、潜在的な健康効果をご紹介します。

純米酒は濃厚な味わいが特徴で、強い抗酸化作用があることが実証されています。また、エネルギーレベルを高め、血行を良くする効果もあるとされ、爽やかで元気の出るお酒です。

吟醸酒は、より滑らかで複雑な味わいを持つ高級酒です。この酒は、アミノ酸の濃度が高いため、新陳代謝を高めます。また、エネルギーレベルを維持するために重要な要素であるビタミンBの体内での処理を助けることができます。

大吟醸酒は、より高級な日本酒です。消化を助け、ストレスを軽減し、一日の食べ過ぎを補う効果もあります。大吟醸酒の独特の風味は、体をリラックスさせ、緊張を和らげるのに役立ちます。

本醸造酒は、味が濃く、アルコール度数が最も高い日本酒です。飲み過ぎると危険ですが、適度な摂取は炎症を抑える効果があり、NSAIDsに代わるより健康的で安全な薬となります。

最後に、生酒の一種である「なまざけ」には、腸の健康に有効なプロバイオティクスがたっぷり含まれています。このプロバイオティクスは、体の防御システムをサポートし、消化を助け、持続的な幸福感をもたらします。

今度日本酒に手を伸ばすときは、ただ楽しく飲むだけでなく、さまざまな健康効果があることを思い出してください。ぜひ、乾杯してください。

日本における酒造りの工程

日本酒の醸造は、信じられないほど複雑で几帳面なプロセスです。日本酒のレシピは各酒蔵に固有のもので、何百年もかけて開発されたものです。

伝統的な酒造りの手順は、通常、精米歩合、製麹、発酵、搾りの4つの要素で構成される。

精米歩合とは、米の表面をどれだけ磨いたかを示す。精米することで、米粒に含まれる不純物が取り除かれ、よりきれいな味わいの酒ができる。

精米歩合70%の「純米酒」、精米歩合60%の「吟醸酒」、精米歩合50%以下の「大吟醸酒」が代表的な酒類である。

製麹とは、米を麹菌、酵母、乳酸菌で発酵させることである。この工程により、米に含まれるデンプン質が分解され、発酵の準備が整う。また、酒造りの過程で、酒に独特の甘い香りを付与する。

発酵は、日本酒の豊かで複雑な味わいを生み出すために重要な工程である。麹の酵素が米の麦芽糖を分解し、味と香りの素となるアミノ酸を放出する。

この工程で日本酒が過ごす時間の長さも、味の濃さに影響します。

最後に「搾り」ですが、これは酒粕や残滓から液体を抽出する工程です。酒の種類にもよるが、本醸造酒や生酒が搾り酒の代表格である。

日本酒を造るには、実に多くの技術と忍耐が必要です。その結果、個々の酒の構成は実に独特であり、酒造りのプロセスを芸術の域に高めている。

日本酒を飲む、楽しむ

日本酒は何世紀にもわたって、人と人とが出会う機会を彩りながら楽しまれてきました。ワインと間違われないように、日本酒は米を発酵させて作られるアルコール飲料で、日本では伝統的に飲まれています。

日本酒は種類によって、飲む温度や飲み方が異なります。冷やでも美味しく飲めますが、燗酒にすると味のニュアンスが出て、多くの愛好家に喜ばれています。

日本では、日本酒の中でも純米酒がよく飲まれています。米と水だけで造られるこの酒は、アルコール度数が低く、すっきりとした味わいが特徴です。

常温で飲むのが一般的だが、ゆっくりと味わって香りを楽しみたい。

吟醸酒は、より洗練された酒米と酒造技術で造られた酒である。香りや透明感のある上品な味わいが特徴で、口当たりも滑らかです。

微妙な香りのニュアンスを存分に味わっていただくために、低めの温度で丁寧にお召し上がりください。

吟醸酒よりさらに上、大吟醸酒は清酒の一種。薄暗い室温から氷点下まで、さまざまな温度帯で味わうことができる。

この酒は、10〜16℃の温度でその秘密を明かし、複雑な味わいが五感を目覚めさせます。

本醸造酒は、その分類に特徴があります。このタイプの酒の製造過程では、風味を加えるために最小限の醸造アルコールを使用します。

本醸造酒は、他の日本酒に比べ、キレがよく、コクがあるのが特徴です。

最後に、生酒とは、生で貯蔵し、出来立てを楽しむタイプのお酒です。入手困難な酒だが、生き生きとした味わいとなめらかな口当たりが特徴。

冷やしたり、少し燗をつけたりして、この特別な酒を楽しんでください。

日本酒は、その種類にかかわらず、どんな場面でもその良さを引き出してくれます。

人気の純米酒から極上の生酒まで、それぞれのお酒の個性を生かした楽しみ方をしてください。どうぞお楽しみに。

結論から言うと、日本酒は誰の口にも合うバラエティーに富んだ酒がある。純米酒、吟醸酒、大吟醸酒、本醸造酒、生酒は、味、香り、アルコール度数など、驚くほど個性的で多様なスタイルの日本酒である。

軽い飲み口のものから、濃厚で風味豊かなものまで、この種の酒は誰にでも合うものがあります。何か新しいものを探しているのなら、エキサイティングで多彩な日本酒の世界を覗いてみてはいかがでしょうか。

関連記事

伝統的な茶道や華道から、現代のファッショントレンドやポップカルチャーまで、日本のライフスタイルのさまざまな側面に焦点を当てて執筆しています。記事を通じて、日本への情熱を共有し、読者の皆さんに豊かで多様な日本文化の世界を垣間見ていただくことを目指しています。

日本のライフスタイルを理解する鍵は、伝統と革新のバランスを理解することだと思う。日本には何世紀にも遡る豊かな文化遺産がある一方で、常に進化し、新しいアイデアや技術を取り入れている国でもあります。

東京の最新ファッション・トレンドを知りたい人も、書道という古代の芸術を探求したい人も、私の文章はあなたを日本のライフスタイルの様々な側面を巡る旅へと誘います。私と一緒に、この魅力的な文化の美しさと複雑さを探求しましょう!